暥壢徣偑2023擭搙偐傜彫拞妛峑偺晹妶摦偺抧堟埾忳壔傪悇恑偡傞惌嶔曽恓偵懬傪愗偭偨偑丄偦偆偟偨攚宨傗懳墳嶔丄偦偺屻偺揥奐傪抂揑偵婰帠壔偟偨偺偑枅擔怴暦丅

亙2022.4.2枅擔怴暦亜

妛峑懁偑斶柭傪忋偘偰丄晹妶棧傟傪恑傔偞傞傪摼側偔側偭偨尨場偵乽嫵堳偺摥偒曽夵妚乿偑偁傞偲偝傟偰偄傞丅

偱偼嫵堳偺嬑柋幚懺偲偼偳偆偄偆傕偺偩傠偆偐丠

傑偢丄庼嬈恑峴栶偑嵟傕戝偒側巇帠丅椺偊偽拞妛峑偱尵偊偽丄廡偁偨傝俀侽帪娫掱搙偺庼嬈僐儅傪帩偮丅偦偺庼嬈恑峴偺偨傔偺嫵嵽偯偔傝傗庼嬈壽戣偯偔傝丄偝傜偵偼庼嬈屻偺揰専乮廻戣摍偺揧嶍乯偱廡侾俆帪娫掱搙偺怑堳幒嬈柋傪峴側偆丅偦偟偰丄妛峑撪偺栶妱丄偙傟傪峑柋暘彾偲偄偆偑丄偙傟傪枅擔侾帪娫掱搙乮僋儔僗扴擟嬈柋偑嵟戝乯丄廡俆帪娫暘偙側偡丅

偙傟偱廡係侽帪娫暘偺楯摥偲側傞丅傕偲傕偲丄偦偆偟偨楯摥帪娫攝暘偲僙僢僩偱妛峑傊偺恖堳攝抲偑峴側傢傟偰偍傝丄偙傟偱僇僶乕偱偒側偄応崌偵偼丄嫵堳憹偱懳墳偡傞乮偙傟傪壛攝偲偄偆乯丅

彫妛峑偐傜崅峑傑偱偼乮惓妋偵尵偊偽梒抰墍偐傜乯丄乽妛廗巜摫梫椞乿偲偄偆朄揑峉懇椡偺偁傞儖乕儖偱妛峑嫵堢偼惂搙壔偝傟偰偄偰丄嫵壢偵偐偗傞庼嬈帪娫悢側偳傪娷傔偰徻嵶偵掕傔傜傟偰偄傞丅偦偆偟偨庼嬈帪娫悢媦傃嫵壢撪梕傪僇僶乕偱偒傞傛偆偵嫵堳偑揔惓攝抲偝傟偰偄傞傢偗偩丅

椺偊偽丄曐寬懱堢嫵壢偼庼嬈帪娫悢偑乽妛峑嫵堢朄巤峴婯懃乿偵傛偭偰婯掱偝傟丄拞妛俁擭娫偱偺憤庼嬈帪娫悢3045帪娫暘偆偪丄315帪娫暘傪曐寬懱堢嫵壢偵廩偰側偗傟偽側傜側偄丅奣偹憤庼嬈帪娫悢偺侾侽亾偲偄偆傢偗偩丅偦偺偙偲偼丄嫵壢傪扴偆嫵堳悢傕偦偆偟偨斾棪偱寛傑偭偰偔傞偙偲偵側傞丅曐寬懱堢嫵壢嫵堳偼嫵堳慡懱偺侾侽亾偲峫偊傟偽偄偄傢偗偩丅

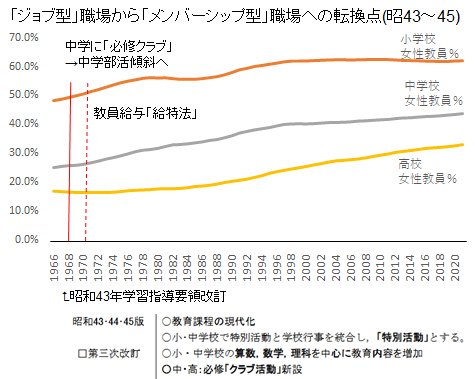

妛廗巜摫梫椞偼侾侽擭扨埵偱帪戙偵崌傢偣偨夵掶傪峴偭偰偒偨偑丄乽傕偼傗愴屻偱偼側偄乿偑嫮偔堄幆偝傟丄妛峑嫵堢偺懡條壔楬慄偵懬傪愗偭偨1968擭乮徍榓係俁擭乯夵掶偱丄妛峑晹妶摦楬慄偑屌傑偭偨宍丅偲摨帪偵丄嫵堳楯摥娐嫬傪峫椂偟丄婇嬈偵偍偗傞乽巆嬈庤摉乿傪峆忢壔偟偨乽媼摿朄乿乮乽岞棫偺媊柋嫵堢彅妛峑摍偺嫵堢怑堳偺媼梌摍偵娭偡傞摿暿慬抲朄乿乯傪嶌偭偨乮嶲峫乯丅

亙2017擭2寧14擔枅擔怴暦偵壛昅亜

拞妛峑偵嫵壢妛廗偲偼暿偵丄乽昁廋僋儔僽乿惂搙偑偱偒丄嫵壢奜偺條乆側妶摦傪亙庼嬈壔亜偟偨丅偟偐偟丄尷掕偝傟偨嫵堳偱懡條側妛傃偼晄壜擻偱偁偭偨偙偲偐傜丄寢壥揑偵乽晹妶摦乿偲偄偆壽奜妶摦偱偦偆偟偨懡條側妛傃傪揥奐偡傞偙偲偵側偭偨丅

偙偺偙偲偼晹妶摦偺嫵堳嬈柋壔偲偄偆棳傟偲側偭偨丅

偦偺崰偐傜偺妛峑嫵堳偺彈惈嫵堳斾棪傪僌儔僼壔偟偨丅

亙暥壢徣乽妛峑婎杮挷嵏乿僨乕僞傪尦偵廤寁僌儔僼壔亜

妛廗巜摫梫椞偺戝偒側曄壔偑偁偭偨徍榓係俆擭摉帪丄拞妛峑嫵堳偵偍偗傞彈惈嫵堳斾棪偼俀侽亾掱搙偱丄戝懡悢偼抝惈嫵堳偩偭偨丅乽抝偼奜偱摥偒丄彈偼壠掚傪庣傞乿忬嫷偑傑偩嫮偄幮夛帠忣偺崰偩丅

懡偔偺抝惈嫵堳偼丄壽奜妶摦傊偺晧扴姶傛傝傕偦偙偱偺乽傗傝偑偄乿偺曽偵枺椡傪姶偠丄傑偨幮夛慡懱偱傕僪儔儅側偳偱偦偆偟偨擬寣嫵巘偑旤壔偝傟傞乭屻墴偟乭傕壛傢偭偰偄偨帪戙偩丅

偟偐偟丄偳傫偳傫彈惈嫵堳斾棪偑崅傑傞偲摨帪偵丄幮夛偺擬寣嫵巘姶偺曄壔傕偁偭偰丄乽偦偙傑偱壽奜妶摦偵孹拲偡傞傛傝傕丄嫵壢巜摫偺撪梕廩幚壔乿傊偺棳傟偑惗傑傟偨丅

尰嵼偱偼拞妛峑嫵堳偺傎傏敿悢偑彈惈嫵堳丅偦偆偟偨彈惈嫵堳偨偪偑搚擔傕側偔晹妶摦傗懳奜帋崌偵帪娫傪妱偗傞傢偗偼側偔丄尰応偺晧扴偼庒偄抝惈嫵堳偵廤拞揑偵岦偗傜傟偰偒偨偺偑尰幚偩丅

偙偺彈惈嫵堳斾棪偺忋徃傪妛峑偺晹妶摦棧傟偺庡梫場偵偡傞偲偄偆偺偼丄僕僃儞僟乕栤戣壔偟偐偹側偄旝柇側娭學偱傕偁傞丅昞尰傪岆傞偲丄乽彈惈擻椡乿斾妑偲庴偗庢傜傟偐偹側偄丅

偟偐偟側偑傜丄妛峑懁丄偮傑傝暥嫵惌嶔懁偑偙偆偟偨彈惈嫵堳斾棪傪峫椂偟乮庡偵怴嵦梡幰偺懡偔偑彈惈偲偄偆帠幚乯丄憗婜偵惂搙曄峏傗慻怐懱惂偺尒捈偟側偳傪揥奐偟偰偄傟偽丄尰嵼偺傛偆側乭奟偭傉偪乭忬懺偵帄傜偢偵嵪傫偩偐傕偟傟側偄丅

妛峑偲偄偆慻怐丄婡娭偼偦偺堄枴偱忢偵嬤帇娽揑側懳墳偟偐偱偒側偄偙偲偑業掓偟偨傢偗偱丄拞挿婜揑側揥朷偵偮偄偰偼偡傋偰暥嫵惌嶔擟偣偩偭偨偙偲傕戝偒側斀徣揰偱偁傠偆丅

晹妶孹幬偲側偭偨侾俋俈侽擭戙偵偼丄拞妛峑偺慡崙戝夛傕師乆偵僗僞乕僩偟乮悈塲嫞媄偩偗偼1961擭偺暥晹徣椷偱摿椺揑偵奐嵜偝傟偰偄偨乯丄偦偆偟偨巔偑尰嵼偺瑗楬偺晍愇偲側偭偨傢偗偱偁傞偑丄幚偼巗柉僗億乕僣妶惈壔傕摨帪恑峴偟偰偄偨帪婜偱偁偭偨丅

偙偺崰丄妛峑奜偺僗億乕僣僒乕價僗廀梫傕姭婲偝傟丄摿偵僗僀儈儞僌僋儔僽偲偄偆悽奅偱傕椶傪尒側偄姅幃夛幮壔偟偨塩棙僒乕價僗偑崅廂塿帠嬈偲偟偰掕拝偡傞傛偆偵側偭偨丅僗億乕僣偼巤愝偲僙僢僩偱僒乕價僗娐嫬傪峔抸偟側偄偲奼戝偱偒側偄偑丄擔杮偺応崌丄柉娫婇嬈偑愊嬌揑偵僾乕儖偲偄偆巤愝傪嶌偭偰僒乕價僗奐戱偟偨偨傔丄廀梫傪廤栺偱偒偨丅懠偺僗億乕僣偼偙偺巤愝曐桳偱抶傟傪偲偭偨偨傔丄僗僀儈儞僌偺傛偆側帠嬈壔偵偼帄傜偢丄妛峑埶懚偵丅偦偺偙偲偑嫵堳晧扴偺堷偒嬥偵側偭偰屻擭晜忋偟偰偔傞傢偗偩丅

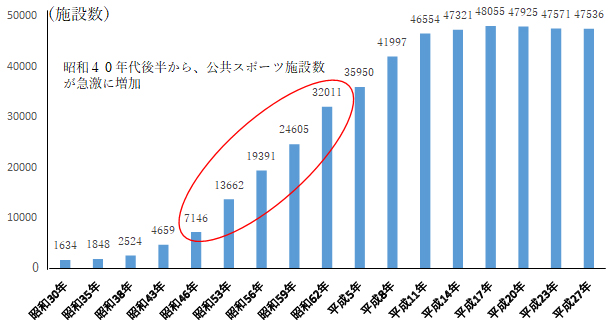

幚偼偙偺帪戙丄岞嫟僗億乕僣巤愝寶愝傕媫憹偟偨丅

亙暥晹壢妛徣乽懱堢丒僗億乕僣巤愝尰嫷挷嵏乿傪尦偵僌儔僼壔亜

巆擮側偑傜巤愝悢偑憹壛偟偨傕偺偺丄僗僀儈儞僌僋儔僽偺傛偆側僗億乕僣僒乕價僗廩幚壔偼慡偔側偔丄巤愝偲僒乕價僗偺堦懱壔宱塩乮塣塩乯傪帇栰偵擖傟偨巤嶔偱偼側偔丄偄傢備傞乽僴僐儌僲乿偯偔傝偵傛傞寶愝嬈傪拞怱偲偟偨宱嵪懳嶔偺傒偑桪愭偝傟偨宍偩丅偦傟偑抧曽帺帯懱偵晧扴偲側傝丄乽巜掕娗棟幰惂搙乿側偳偱柉娫婇嬈偵彆偗偰傕傜偆傛偆偵側偭偨偙偲傪峫偊傟偽丄乽嵟弶偐傜偦偆偟偨堦懱壔偟偰偄傟偽柍懯偵側傜偢偵嵪傫偩偺偵乿偲岥惿偟偄丅

偙偆偟偨幮夛曄壔傪庴偗偰丄崙偼柍嶔偩偭偨偲偄偆傢偗偱偼側偄丅侾俋俈侽擭戙偺岞嫟僗億乕僣巤愝偺媫憹傪庴偗丄偦偆偟偨巤愝傪幉偲偟偨抧堟僗億乕僣僒乕價僗傪扴偆恖嵽攜弌偲偄偆戝媊柤暘傪懪偪弌偟偰丄崙棫偺懱堢戝妛怴愝偵摜傒愗偭偨丅

乽嬤擭偵偍偗傞崙柉偺懱堢丒僗億乕僣丄儗僋儕僄乕僔儑儞妶摦偵懳偡傞娭怱偺崅傑傝偵懳墳偟偰丄偙傟傜偺暘栰偵偍偗傞幚慔揑側巜摫幰偺梴惉傪恾傞偨傔丄摿偵幮夛懱堢偺暘栰偵庡娽傪抲偒偮偮嫵堢尋媶傪悇恑偡傞昁梫惈乮1981擭3寧18擔戞94夞崙夛廜媍堾暥嫵埾堳夛丗揷拞棾晇暥晹戝恇乯乿偐傜崙棫偺怴愝懱堢戝妛偺昁梫惈傪慽偊偨乮幁壆懱堢戝妛乯丅

偟偐偟丄偦偺巤嶔偵埑椡傪偐偗偨宍偵側偭偨偺偑乽晲摴媍堳楢柨乿乮愝棫偼1978擭乯偱丄怴愝戝妛偺婎幉偵乽晲摴怳嫽乿傪慽媮偟丄妛峑嫵堢偱偺晲摴昁廋壔傪栚昗偲偟偨偺偱偁偭偨丅

偙偺幁壆懱堢戝妛怴愝傪傔偖傞崙夛怰媍夁掱偱偼丄栰搣媍堳偐傜乽幮夛懱堢廳帇偲偄偆戝媊柤暘偱偁傞側傜偽丄側偤曐寬懱堢嫵堳柶嫋偟偐晅梌偱偒側偄嫵堢壽掱偵偡傞偺偐丅幮夛嫵堢庡帠曗偲偄偆楢実偑側偄偲偄偆偺偼偍偐偟偄乿偲偄偆幙栤偑憡師偄偩偑丄寢嬊偼幮夛懱堢廩幚壔楬慄偵偼帄傜偢丄曐懱嫵堳梴惉嫮壔偲側偭偨偙偲偱寢壥揑偵偼妛峑晹妶摦嫮壔楬慄偲偄偆棳傟偲側偭偰偟傑偭偨丅

偙偺幁壆懱堢戝妛偲摨帪戙偵愝棫偝傟偨偺偑崙嵺晲摴戝妛偱丄愝棫摉帪偼幁壆懱堢戝傛傝傕幮夛懱堢娭楢偺嫵堢娐嫬偼彑偭偰偄偨丅偲摨帪偵丄岞嫟僗億乕僣巤愝娗棟塣塩摍傪娷傔偨峴嵿惌椞堟傊偺嫵堢撪梕傕幁壆懱戝傪椊夗偟偰偄偨偑丄偦傟傜偼傗偼傝乽擔杮晲摴娰乿傪攚宨偵偟偨戝妛偲偄偆摿挜偵傛傞傕偺偱偁偭偨丅

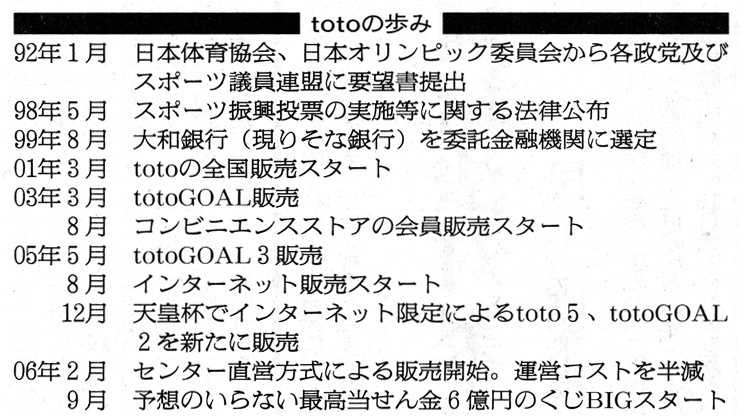

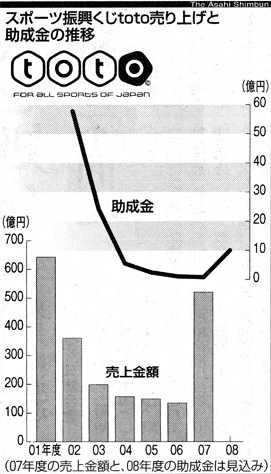

侾俋俉侽擭戙屻敿偵暥晹徣懱堢嬊偺恖帠堎摦傪婡偵丄扙晹妶楬慄偺摦偒偑妶惈壔偟偨丅偦偟偰暥晹徣偲僒僢僇乕奅偲偑媫懍偵愙嬤偟丄J儕乕僌抋惗偲偙偺儕乕僌傪懳徾偲偟偨乽僒僢僇乕偔偠乿偲偄偆僗億乕僣嵿尮傪暥晹徣彾埇壔偡傞偲偄偆戝偒側棳傟偱偁傞丅J儕乕僌峔憐偼墷廈宆僗億乕僣僋儔僽楬慄偱偁傝丄妛峑晹妶偲偼慡偔僔僗僥儉偑堎側傞偙偲偐傜丄僗億乕僣僋儔僽壔偟偰偄偔偨傔偺惌晎懁偺嵿尮妋曐偑媔嬞偺壽戣偲側偭偨丅偦偺偨傔丄墷廈僗億乕僣摨條偵乽偔偠乿廂塿偵傛傞嵿尮搳擖偱丄偦傟傑偱偺妛峑晹妶偐傜偺媫懍揥奐傪堄恾偟偨偺偱偁偭偨丅

亙2007擭12寧22擔挬擔怴暦亜

妋偐偵J儕乕僌偼壺乆偟偔僗僞乕僩偟丄乽僒僢僇乕偔偠乿攧忋傕弴挷偵怢傃傞偐偲嶼抜偟偨偑丄摉帪偼僶僽儖曵夡屻偺宱嵪掅挿婜偲廳側傞晄塣傕偁傝丄杮奿嵿尮壔偺栚榑尒偼戝偒偔奜傟偰偟傑偭偨丅偦偺寢壥丄暥晹徣撪偺摦岦傕乽扙晹妶乿偑媫懍偵掅壓偟丄乽晹妶乿乽抧堟僗億乕僣僋儔僽乿暪梡宆丄偮傑傝偼愜拸埬偳傑傝偺惌嶔楬慄偲側偭偰偟傑偭偨丅

亙2007擭12寧22擔挬擔怴暦亜

偙偺僒僢僇乕偔偠傪婎斦偵偟偨僗億乕僣怳嫽敪揥傪扴偆恖嵽堢惉偲偄偆庯巪偱丄幚偼崙嵺晲摴戝妛偑俀侾悽婭偐傜怴峔憐妛晹傪愝抲偟偰惗奤僗億乕僣幮夛傪儕乕僪偡傞栶栚傪扴偆梊掕偱偁偭偨丅帠幚丄妛晹愝抲偵岦偗偰偺怽惪彂椶偺戝晹暘偼姰惉偟偰偄偨偑丄妛撪偺戝偒側崿棎偱攋婞偝傟偨宍丅尰嵼偱傕偙偺摉帪偺峔憐偵嬤偄嫵堢壽掱傪桳偟偰偄傞戝妛偼傑偩尰傟偰偄側偄丅

乽晹妶乿傪傔偖傞僞乕僯儞僌億僀儞僩偼偙傟傑偱偵傕偄偔偮偐偁偭偨偑丄寢嬊偼敳杮揑側曄妚傪壥偨偣側偄傑傑尰嵼偵帄偭偰偄傞丅偁傞堄枴丄尰忬偺乽晹妶乿拞怱偺僗億乕僣僗僞僀儖偵幮夛揑丄宱嵪揑側崌棟惈偑偁傞偲尵傢偞傞傪摼側偄丅

偟偐偟側偑傜丄崱夞偺晹妶傪庢傝姫偔娐嫬曄壔偼尰忬堐帩偦偺傕偺偑崲擄側忬嫷偲偄偆乭奟偭傉偪乭忬懺丅偦偟偰曄妚偵懳墳偡傞幮夛偺懁偺懳墳椡偑惍傢側偄偆偪偵丄亙徚幐亜偟偐偐偭偰偄傞偲偄偆偺偑幚懺偩丅侾俋俈侽擭戙屻敿偵暒偒婲偙偭偨懱堢戝妛偺怴偟偄栶妱偲偄偆摦偒傕丄摉帪偵斾傋偰戝暆偵憹壛偟偨懱堢丒僗億乕僣宯妛晹偵偼傎偲傫偳婲偒偰偄側偄丅偙偺傑傑偱偼丄乽柉塩壔乿僗億乕僣僗僞僀儖埲奜偼丄杮摉偵徚柵偟偐偹側偄忬嫷偩丅

乮侾乯僜僔僆惉娾宆

拞妛峑晹妶摦偦偺傕偺傪憤崌宆抧堟僗億乕僣僋儔僽偵慻傒崬傫偩愭椺偲偟偰偼垽抦導敿揷巗惉娾拞妛峑偱僗僞乕僩偟偨乽NPO朄恖僜僔僆惉娾僗億乕僣僋儔僽乿偑偁傞丅拞妛峑晘抧撪偵僗億乕僣僋儔僽僴僂僗傪愝抲偟丄偦傟傜偺巤愝娗棟塣塩傪巗偐傜埾戸偝傟傞巜掕娗棟幰惂搙傪妶梡偟偨埨掕廂擖婎斦偲夛堳夛旓摍偐傜偺廂擖尮偱揥奐偟偰偄傞丅偦偺夁掱偼HP偱妋擣偡傞偙偲偑偱偒傞偑丄晹妶摦偲偺楢実偼恻梋嬋愜偱偁偭偨丅崱夞偺抧堟堏峴嶔偲偄偆崙偺曽恓偑掕傑偭偨偙偲偱丄僜僔僆惉娾宆偺帠嬈壔偑慡崙奺抧偱恑傓偙偲偑梊憐偝傟偰偄傞乮僗億乕僣挕挿姱偺僋儔僽朘栤嶲徠乯丅

乮俀乯柉娫僗僀儈儞僌僋儔僽懳墳宆

悈塲偼憗偔偐傜抧堟偺柉娫僗僀儈儞僌僋儔僽偑妛峑晹妶摦偺庴偗嶮揑側婡擻傪桳偟偰偍傝丄1978擭8寧偵JOC屻墖偲儈僘僲嫤巀偵傛偭偰擔杮悈塲楢柨庡嵜偱敪懌偟偨乽僕儏僯傾僆儕儞僺僢僋戝夛乿傪宊婡偵丄妛峑晹妶摦偲柉娫僗僀儈儞僌僋儔僽偲偺嫤摨偑懀恑偟丄慖庤搊榐偺廳暋惂搙側偳偱丄帠幚忋偺晹妶摦偺抧堟堏峴壔偑屌傑偭偨宍偲側偭偨丅

悈塲偺応崌丄柉娫婇嬈偑僗億乕僣巤愝偱偁傞僾乕儖偲巜摫幰傪桳偟偰偄傞宍偱丄妛峑懁偲偟偰偼妛峑巤愝傗嫵堳晧扴偲尵偭偨尰嵼庢傝偞偨偝傟偰偄傞彅栤戣偑慡偔側偄偙偲偐傜丄抧堟堏峴偑梕堈偵恑傫偩丅偲摨帪偵丄柉娫僗僀儈儞僌僋儔僽偼偦偺摉帪偱婛偵慡崙揥奐偝傟偨帠嬈偱偁傝丄摿掕偺抧堟偵曃廳偡傞偙偲側偔幚巤偱偒傞偲偄偆嫮傒偑偁偭偨丅

偦偆偟偨棳傟傪庴偗偰丄拞妛峑扨埵偺悈塲嫞媄夛偱偼庡嵜偲側傞拞懱楢慻怐偼懚嵼偡傞傕偺偺丄偦偺幚懺偼悈塲楢柨慡懱偱巟偊傞宍偵曄壔偟偰偍傝丄妛峑懁偺晧扴偼傎偲傫偳惗偠側偄宍偩丅

偙偆偟偨恾幃偼婛偵崅峑丒戝妛偱傕摨條偵恑傫偱偍傝丄妛峑懁偼乽晹妶摦乿偲偄偆搊榐嬈柋偑偁傞偩偗偱丄擔忢揑側僗億乕僣妶摦丄巜摫偼愱傜柉娫僗僀儈儞僌僋儔僽懁偵埾偹傜傟偨忬懺偱偁傞丅嶐崱偱偼丄悈媴偲偄偆抍懱僗億乕僣偱傕乽奜晹巜摫幰惂搙乿偺妶梡偵傛偭偰丄柉娫僋儔僽偲偺楢実偑揥奐偝傟傞傛偆偵側偭偰偒偨丅

亙2021.10.09挬擔怴暦亜

偙偆偟偨晹妶摦偲抧堟婇嬈乮僋儔僽乯楢実偼偝傜偵恑傒丄崱偱偼妛峑懱堢乮悈塲乯庼嬈偺柉娫埾戸偵傑偱敪揥偟偰偄傞丅

崱屻丄抧堟婇嬈乮僋儔僽乯懁偲偟偰傕丄晹妶摦偺抧堟堏峴傪儕乕僪偡傞宍偲側傝丄崱傑偱偼乽岞揑乿側埵抲偯偗偱偼側偐偭偨栶妱偐傜扙偡傞偙偲偑婜懸偱偒傞偙偲偐傜丄柉娫僗僀儈儞僌僋儔僽懁偵偲偭偰傕堦掕掱搙偺岞揑帒嬥偑棳傟崬傓偙偲偑峫偊傜傟丄偦偺偙偲偱婇嬈宱塩偵傕僾儔僗偲側偭偰偄偔岲弞娐偑梊憐偝傟傞乮仛尰嵼僗億乕僣挕傪拞怱偵専摙偝傟偰偄傞抜奒偱偼丄偡偱偵揥奐偝傟偰偄傞乽柉塩壔晹妶乿傊偺岞揑曗彆偵偮偄偰偼傎偲傫偳媍榑偝傟偰偄側偄乯丅崱屻偼乽晹妶摦乿偲偄偆懁柺傪廳帇偟丄嫞媄椡岦忋偵偺傒摿壔偟偨乽慖庤堢惉乿偩偗偱偼側偄懡條側妶摦偺庴偗嶮傪偳偆弨旛偟丄揥奐偡傞偐偑栤傢傟偰偔傞傛偆偵側傞偩傠偆丅偦偺堄枴偱丄柉娫僗僀儈儞僌僋儔僽偵偲偭偰偼怴偟偄帠嬈揥奐偵岦偗偰偺庢傝慻傒傪妶惈壔偝偣偰偄偔昁梫偑偁傞丅傕偪傠傫丄柉娫僗僀儈儞僌僋儔僽偩偗偱側偔丄僗億乕僣抍懱偱偁傞悈塲楢柨乮拞墰丒抧曽乯偑偦偆偟偨扴偄庤偲側傞傋偒偼尵偆傑偱傕側偄丅偦偆偟偨帇揰偱偺朄恖壔傪恑傔偰偒偨傢偗偱偁傞偐傜丅

乽晹妶偺抧堟堏峴乿偲偼偄偭偰傕丄堏峴偱偒傞偩偗偺慻怐偺懚嵼惈偑廳梫偵側偭偰偔傞丅愭峴椺偲偟偰偺乽僜僔僆惉娾乿偺傛偆側憤崌宆僗億乕僣僋儔僽慻怐傪NPO朄恖偲偄偆旕塩棙慻怐偱僛儘偐傜峔抸偡傞偺偼丄堦婥偵慡崙偱揥奐偡傞偙偲偼晄壜擻偱偁傞丅

偦傕偦傕側偤乽旕塩棙慻怐乿側偺偐丅

偦偙偵偼妛峑偲偄偆傕偺偺朄棩揑側敍傝偑偁傞偐傜偱偁傞丅

嘆妛峑嫵堢朄戞侾俁俈忦

戞昐嶰廫幍忦丂妛峑嫵堢忋巟忈偺側偄尷傝丄妛峑偵偼丄幮夛嫵堢偵娭偡傞巤愝傪晬抲偟丄枖偼妛峑偺巤愝傪幮夛嫵堢偦偺懠岞嫟偺偨傔偵丄棙梡偝偣傞偙偲偑偱偒傞丅

偙偺暥偵偼乽扤偑乿偲偄偆庡岅偑敳偗偰偄傞偑丄亙棙梡偝偣傞偙偲偑偱偒傞亜庡岅偼亀妛峑挿亁偱偁傞偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅偙偺娗棟庡懱傪偝傜偵柧妋壔偟偨朄棩偑乽幮夛嫵堢朄乿偱丄撪梕揑偵偼偙偺妛峑嫵堢朄偲摨偠偱偁傞丅

嘇幮夛嫵堢朄戞係係乣係俇忦

乮妛峑巤愝偺棙梡乯

戞巐廫巐忦丂妛峑乮崙棫妛峑枖偼岞棫妛峑傪偄偆丅埲壓偙偺復偵偍偄偰摨偠丅乯偺娗棟婡娭偼丄妛峑嫵堢忋巟忈偑側偄偲擣傔傞尷傝丄偦偺娗棟偡傞妛峑偺巤愝傪幮夛嫵堢偺偨傔偵棙梡偵嫙偡傞傛偆偵搘傔側偗傟偽側傜側偄丅

俀丂慜崁偵偍偄偰乽妛峑偺娗棟婡娭乿偲偼丄崙棫妛峑偵偁偮偰偼愝抲幰偱偁傞崙棫戝妛朄恖偺妛挿庒偟偔偼棟帠挿枖偼撈棫峴惌朄恖崙棫崅摍愱栧妛峑婡峔偺棟帠挿丄岞棫妛峑偺偆偪丄戝妛媦傃梒曐楢実宆擣掕偙偳傕墍偵偁偮偰偼愝抲幰偱偁傞抧曽岞嫟抍懱偺挿枖偼岞棫戝妛朄恖偺棟帠挿丄戝妛媦傃梒曐楢実宆擣掕偙偳傕墍埲奜偺岞棫妛峑偵偁偮偰偼愝抲幰偱偁傞抧曽岞嫟抍懱偵愝抲偝傟偰偄傞嫵堢埾堳夛枖偼岞棫戝妛朄恖偺棟帠挿傪偄偆丅

乮妛峑巤愝棙梡偺嫋壜乯

戞巐廫屲忦丂幮夛嫵堢偺偨傔偵妛峑偺巤愝傪棙梡偟傛偆偲偡傞幰偼丄摉奩妛峑偺娗棟婡娭偺嫋壜傪庴偗側偗傟偽側傜側偄丅

俀丂慜崁偺婯掕偵傛傝丄妛峑偺娗棟婡娭偑妛峑巤愝偺棙梡傪嫋壜偟傛偆偲偡傞偲偒偼丄偁傜偐偠傔丄妛峑偺挿偺堄尒傪暦偐側偗傟偽側傜側偄丅

戞巐廫榋忦丂崙枖偼抧曽岞嫟抍懱偑幮夛嫵堢偺偨傔偵丄妛峑偺巤愝傪棙梡偟傛偆偲偡傞偲偒偼丄慜忦偺婯掕偵偐偐傢傜偢丄摉奩妛峑偺娗棟婡娭偲嫤媍偡傞傕偺偲偡傞丅

戞巐廫幍忦丂戞巐廫屲忦偺婯掕偵傛傞妛峑巤愝偺棙梡偑堦帪揑偱偁傞応崌偵偼丄妛峑偺娗棟婡娭偼丄摨忦戞堦崁偺嫋壜偵娭偡傞尃尷傪妛峑偺挿偵埾擟偡傞偙偲偑偱偒傞丅

俀丂慜崁偺尃尷偺埾擟偦偺懠妛峑巤愝偺棙梡偵娭偟昁梫側帠崁偼丄妛峑偺娗棟婡娭偑掕傔傞丅

乽妛峑嫵堢朄乿傛傝傕娗棟庡懱摍偑柧妋壔偝傟丄懡偔偺尃尷偑妛峑挿偵埾偹傜傟傞宍偩丅偦偺偨傔偙傟傑偱偵傕丄妛峑挿偵傛偭偰妛峑巤愝偺奜晹棙梡忬嫷偼戝偒偔堎側偭偰偄偨丅僗億乕僣偺娭學偱傛偔偁傞偺偑丄抧堟偺僗億乕僣彮擭抍妶摦傪傔偖傞妛峑偲偺條乆栤戣傗壞媥傒婜娫拞偺妛峑僾乕儖奐曻側偳丄妛峑偵傛偭偰乮惓妋偵偼妛峑挿乯懳墳偑堎側傞偙偲偼擔忢揑偵側偭偰偄傞丅

嘊僗億乕僣婎杮朄戞侾俁忦

乮妛峑巤愝偺棙梡乯

戞廫嶰忦丂妛峑嫵堢朄乮徍榓擇廫擇擭朄棩戞擇廫榋崋乯戞擇忦戞擇崁偵婯掕偡傞崙棫妛峑媦傃岞棫妛峑暲傃偵崙乮崙棫戝妛朄恖朄乮暯惉廫屲擭朄棩戞昐廫擇崋乯戞擇忦戞堦崁偵婯掕偡傞崙棫戝妛朄恖傪娷傓丅乯媦傃抧曽岞嫟抍懱乮抧曽撈棫峴惌朄恖朄乮暯惉廫屲擭朄棩戞昐廫敧崋乯戞榋廫敧忦戞堦崁偵婯掕偡傞岞棫戝妛朄恖傪娷傓丅乯偑愝抲偡傞梒曐楢実宆擣掕偙偳傕墍乮廇妛慜偺巕偳傕偵娭偡傞嫵堢丄曐堢摍偺憤崌揑側採嫙偺悇恑偵娭偡傞朄棩乮暯惉廫敧擭朄棩戞幍廫幍崋乯戞擇忦戞幍崁偵婯掕偡傞梒曐楢実宆擣掕偙偳傕墍傪偄偆丅乯偺愝抲幰偼丄偦偺愝抲偡傞妛峑偺嫵堢偵巟忈偺側偄尷傝丄摉奩妛峑偺僗億乕僣巤愝傪堦斒偺僗億乕僣偺偨傔偺棙梡偵嫙偡傞傛偆搘傔側偗傟偽側傜側偄丅

俀丂崙媦傃抧曽岞嫟抍懱偼丄慜崁偺棙梡傪梕堈偵偝偣傞偨傔丄枖偼偦偺棙梡忋偺棙曋惈偺岦忋傪恾傞偨傔丄摉奩妛峑偺僗億乕僣巤愝偺夵廋丄徠柧巤愝偺愝抲偦偺懠偺昁梫側巤嶔傪島偢傞傛偆搘傔側偗傟偽側傜側偄丅

乽僗億乕僣婎杮朄乿偱偼巤愝愝抲幰丄岞棫妛峑偱尵偊偽崙傗抧曽岞嫟抍懱偑懳墳偣傛丄偲埵抲偯偗偰偄傞偑丄嵟廔揑偵偼乽幮夛嫵堢朄乿偵偁傞傛偆側妛峑挿嵸検偵側傞偺偼尵偆傑偱傕側偄偙偲偩丅

側偍乽僗億乕僣婎杮朄乿偵偼妛峑晹妶摦偵娭偡傞婰嵹偼堦愗側偔丄朄棩偑昤偔僗億乕僣怳嫽偺巔偼偁偔傑偱抧堟庡懱偺僗億乕僣僋儔僽宍懺偱丄偦偺妶摦応強偼妛峑傪拞怱偵偟偨傕偺偲偄偆僀儊乕僕偵側偭偰偄傞丅偟偐偟側偑傜丄嵟廔揑側妛峑巤愝偺娗棟塣塩偼乽妛峑嫵堢朄乿偑戝偒側僴乕僪儖偵側傞偺偼柧妋偱丄乽妛峑偺巤愝傪幮夛嫵堢偦偺懠岞嫟偺偨傔偵丄棙梡偝偣傞偙偲偑偱偒傞乿偲偄偆敾抐傗嵸検偼妛峑挿懁偵偁傞偙偲偵曄傢傝偼側偄丅

妛峑巤愝棙梡宆偺乽晹妶柉塩壔乿楬慄偼丄偙偆偟偨朄棩傊偺懳墳傪梋媀側偔偝傟傞丅摿偵丄妛峑嫵堢朄傗幮夛嫵堢朄偱嫮偔偆偨傢傟偰偄傞乽岞嫟偺偨傔乿偺巤愝棙梡偲偄偆忦審偼丄柉塩壔偵偲偭偰崅偄僴乕僪儖偱偁傠偆丅偦偺偨傔乽僜僔僆惉娾乿偺傛偆側旕塩棙宆偺NPO朄恖慻怐壔側偳偑昁梫偵側偭偰偔傞偑丄偦偆偟偨慻怐壔傪堦婥偵慡崙揥奐偡傞偺偼尰幚揑偱偁傠偆偐丅

偝傜偵丄妛峑奜偱偼柉娫僗僀儈儞僌僋儔僽偺傛偆偵塩棙宆帠嬈偱乽晹妶乿傪僇僶乕偱偒傞偑乮偙偆偟偨廬棃偐傜偺乽抧堟堏峴乿僗僞僀儖偼丄崱丄専摙偝傟偰偄傞傕偺偵娷傑傟傞偺偐丄偦傟偲傕暿側偺偐丅乽晹妶柉塩壔乿乮抧堟堏峴乯偵懳偟偰岞揑曗彆傪専摙偡傞応崌丄乽晹妶摦乿掕媊偑栤戣帇偝傟傞傛偆偵側傞偺偼帺柧偱偁傞乯丄妛峑巤愝棙梡偱偼帺桼側宱嵪妶摦偲偄偆傢偗偵偼偄偐側偄丅偦偆偟偨忦審偱偼嶲擖幰乮幮乯偼尷掕揑偩傠偆丅柉娫妛廗弇偑妛峑巤愝棙梡偱偒側偄偙偲偲摨偠偱丄僯乕僘偵墳偠偨宱嵪妶摦傪揥奐偟傛偆偲偡傞偲妛峑奜偲偄偆偙偲偵側傞丅偦偺棙塿捛媮偺夁掱偱丄僯乕僘偦偺傕偺傪奼戝壔偡傞偙偲傕壜擻偱丄妛廗弇偲僗億乕僣僋儔僽偺僞僀傾僢僾側偳帣摱惗搆偺惗妶帪娫偵墳偠偨懡條側僒乕價僗偑揥奐偱偒傞偩傠偆丅

乽晹妶摦乿偵偼嫵巘偑娭梌偡傞偲偄偆嫵堢揑懁柺偑偁傞傢偗偱丄偦偺偙偲傊偺崙柉揑婜懸偑偁偭偨偐傜偙偦偺晹妶摦偩丅偦偆偟偨僯乕僘傪妛峑巤愝偱懳墳偡傞偵偼旕塩棙妶摦偱偟偐偱偒側偄偲偄偆尰峴朄惂搙偑乽晹妶柉塩壔乿偺崅偄僴乕僪儖偵側傞偺偼柧傜偐偩丅

帒杮庡媊宱嵪偱偼帺桼偱憂堄岺晇偵偁傆傟偨椙幙側僒乕價僗乮嵿乯偑惗傑傟偰偔傞丅椺偊偽丄悽奅偵椺傪尒側偄乽僶僗働僢僩儃乕儖偺壠掚嫵巘乿價僕僱僗傑偱懚嵼偟偰偄傞丅尰峴朄壓偱慡偔晄壜擻偲偄偆傢偗偱偼側偔丄椺偊偽丄曻壽屻偺妛峑巤愝偺娗棟塣塩傪乽巜掕娗棟幰惂搙乿偱柉娫埾戸偡傞偙偲偼壜擻偩丅偟偐偟丄扨側傞巤愝娗棟塣塩偩偗偱偼峴惌偐傜偼傎偲傫偳嬥慘偵偼寢傃偮偐偢丄巜摫僒乕價僗傗僋儔僽僒乕價僗側偳丄棙梡幰側偳偐傜偺椏嬥庼庴傪乽岞嫟乿栚揑偱挜廂偡傞偙偲偱柉娫懁傊偺儊儕僢僩偵側傝摼傞偐傕偟傟側偄偑丄偙偺帠嬈偩偗偱柉娫懁偑棙塿傪弌偡偙偲偼崲擄偱丄偦偆偟偨帠嬈偵嶲擖幰乮幮乯偑懡偔廤傑傞偲偼峫偊偵偔偄丅

彫妛峑丄拞妛峑偼慡崙偱俁枩峑丅偦傟傜偺妛峑傪棙梡偡傞宍偱偺乽晹妶柉塩壔乿楬慄偲側偭偨応崌丄偳傟偩偗偺帠嬈懱偑昁梫偵側傞偐丅拞妛峑嬫乮慡崙偱侾枩丗峑嬫撪偵彫妛峑俀峑偑暯嬒抣乯扨埵偱偺帠嬈懱偲偟偰傕侾枩偵傕媦傇丅帠嬈懱偺慻怐傪扴偆愱廬僗僞僢僼傪奺3柤攝抲偡傞偩偗偱3枩恖傕偺怴婯屬梡偑惗傑傟傞宍偩偑丄偳偆傗偭偰帠嬈懱塣塩偡傞偺偐側偳慡偔尒偊側偄忬嫷偩丅